挑戦

高度な自律性を持ち、画期的な科学的発見を成し遂げる機械は実現可能か?

30年にわたりシステムバイオロジーを切り拓いてきた北野宏明が描く科学の未来。人間と協働し、世界の最も複雑な課題に挑む——高度な自律性を備えたAI研究者の実現を目指す。

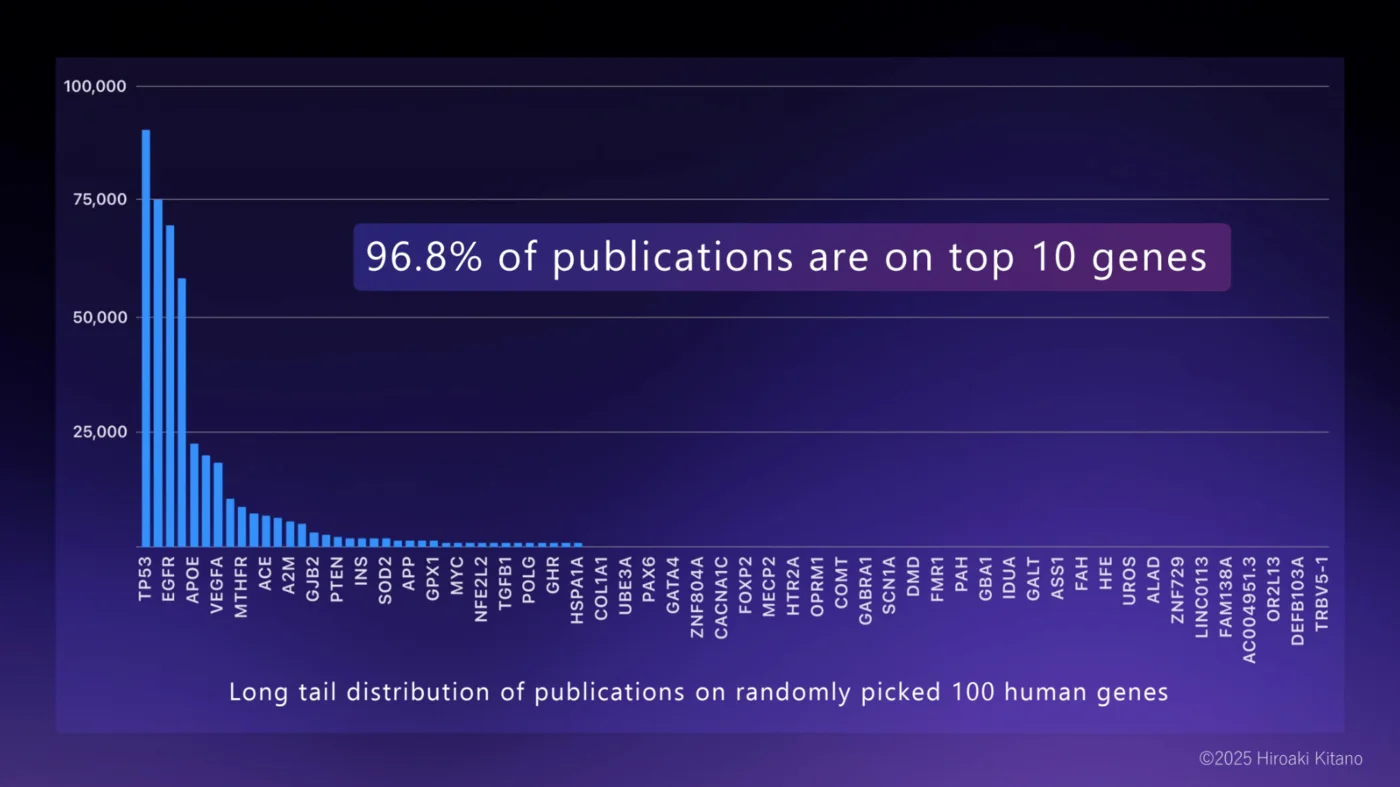

科学データの量と複雑さは、人間の認知能力の限界をすでに超えている。情報の洪水に圧倒され、我々の世界理解は偏り、断片化している。

「生物医学分野だけでも年間200万報を超える論文が発表される。データと論文に囲まれ、我々は多くを知っていると錯覚する。しかし実際には、塔の中を手探りで進んでいるに過ぎない。」

— 北野宏明

情報過多は科学者を既知の領域へと誘導し、膨大な未踏の知識空間を放置させる。成功が生んだ皮肉——未発見の可能性は、ロングテールの中に埋もれたままだ。

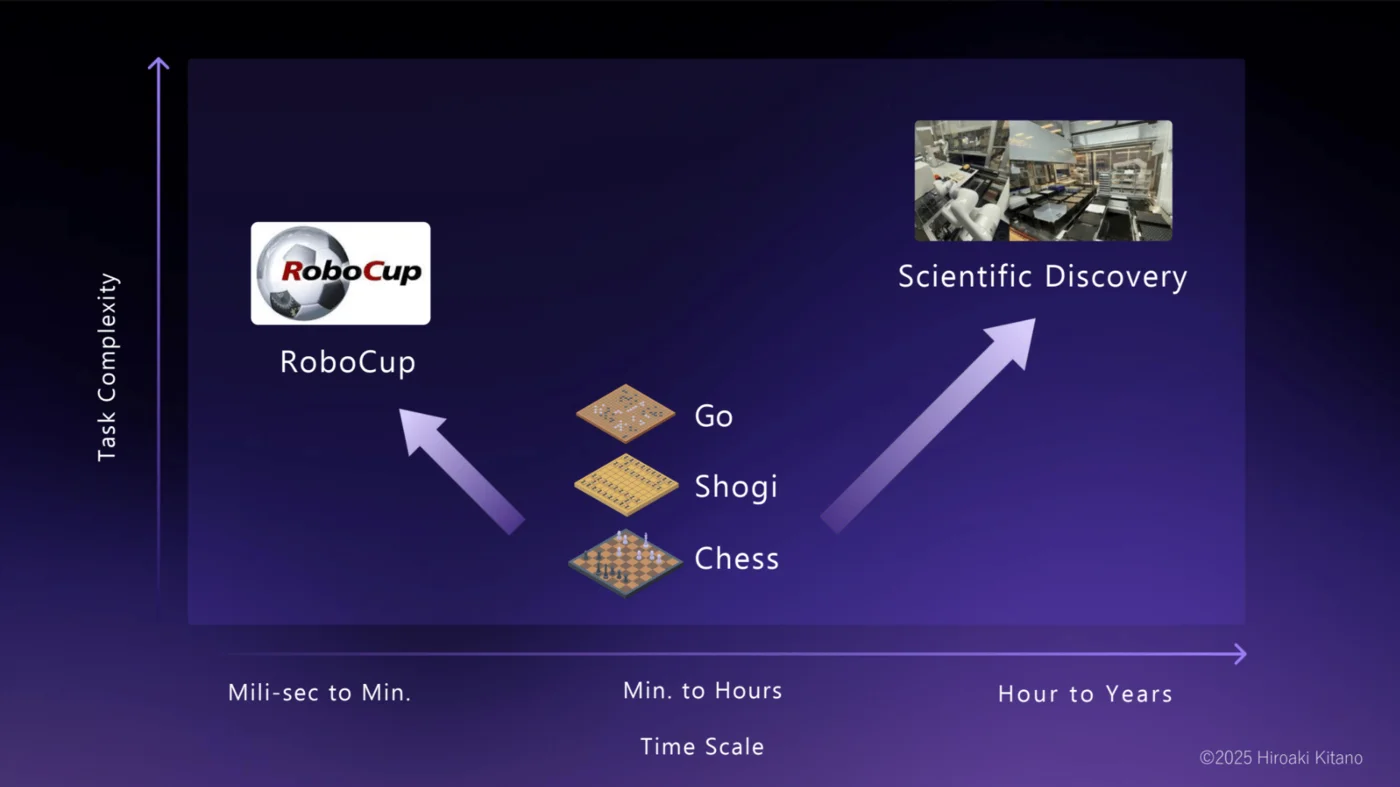

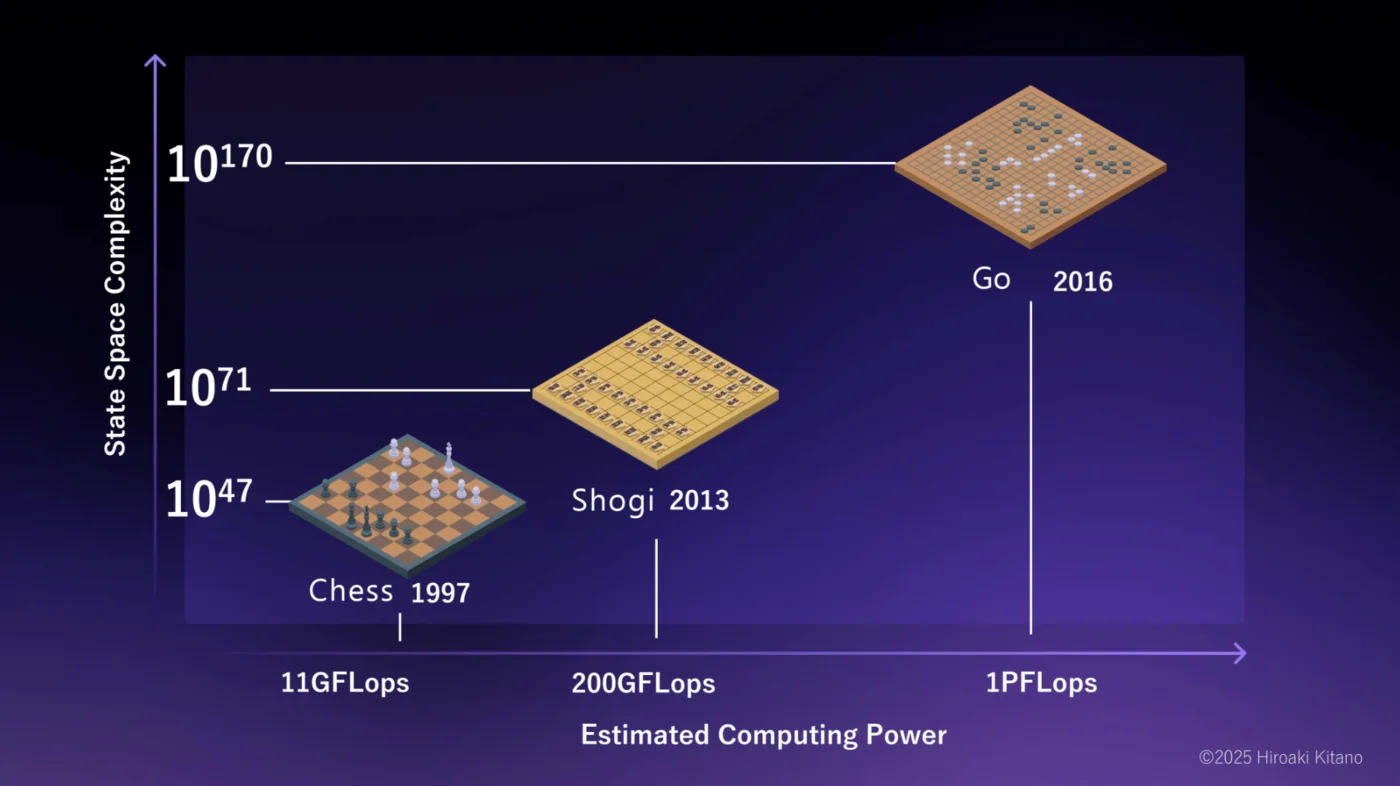

科学的発見は極めて複雑な状態空間で行われる。囲碁のようなAIへの挑戦でさえ膨大な計算を必要とするが、化学・生物学・物理学の可能性空間は指数関数的に大きい。

新薬の発見や新素材の合成といった大きな課題を解決するには、ほぼ無限の分子組み合わせと実験条件を探索する必要がある。この計算規模は、人間の研究チームが利用可能な時間と計算力をはるかに超え、AIによる継続的かつ大規模な処理能力を必要とする。

高度な自律性を持ち、画期的な科学的発見を成し遂げる機械は実現可能か?

この機械は優れた人間科学者の思考を模倣するのか、あるいは全く新しい知性と科学的方法論を切り拓くのか?

賞の獲得自体が目的ではない。我々が目指すべき発見の質を測る指標として活用することに意義がある。

AI研究は常に壮大な挑戦を原動力としてきた。複雑なボードゲームの制覇から自律型サッカーロボットの実現まで、その成功は一貫して3つの要素に支えられている。

「これらはすべて3つの原則で解決される。大量のデータ、大量の計算、そして適切なAIアーキテクチャだ。」

— 北野宏明

ヒューマノイドロボットチームでサッカーW杯優勝を目指すRoboCup。AIを物理世界へと押し出し、俊敏性、知覚能力、協調性を問う——これらすべてがロボット科学者実現への布石となる。

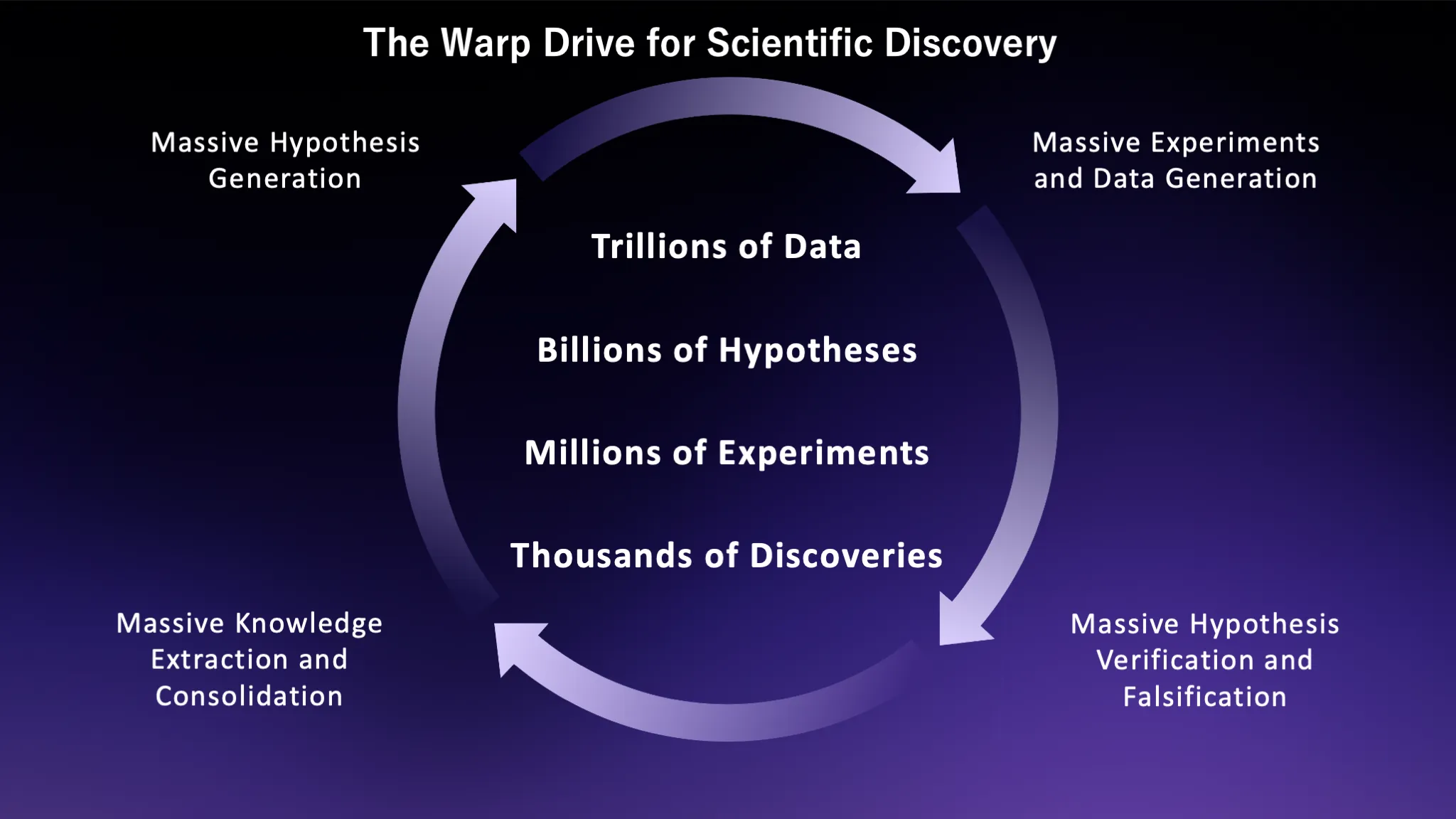

AI科学者は継続的なクローズドループで稼働する。少数の仮説を人間が選ぶ従来型とは異なり、数十億の仮説を生成し、自動実験で体系的に検証し、結果を統合してより完全な現実モデルを構築する。

兆単位のデータポイント

数十億の仮説

数百万の実験

数千の発見

この自動化サイクルのボトルネックは実験工程にある。数百万の実験を回すには、AIが設計したプロトコルを24時間365日、高精度かつ高再現性で実行できるロボットシステムが不可欠だ。

MANTA自動化ラボの詳細

OISTプレスリリースへ →

沖縄OISTの北野宏明チームが設立したMANTAプロジェクト。AIとロボティクスで科学的発見を加速する、完全自動化マルチオミクス実験室システムである。

「人間の科学者は限られたリソースの中で30年程度の成果を求められる。だから特定の問いに賭けるしかない。しかしAIは...すべての問いを発することができる。重要な答えはそこに眠っているかもしれない。」

— 北野宏明

この発展は新たな科学パラダイムをもたらす。探求は人間の限られた選択から普遍的探索へと移行する。AIは探索空間全体をカバーし「すべての問い」を検証することで、認知バイアスを排除し、人間が想像もしなかった領域での発見を可能にする。